Desde tiempos remotos, el hombre ha considerado que los movimientos de los astros dan lugar al día, a la noche, y al cambio de estaciones. Además, sobre todo desde que se hizo sedentario, el ser humano se interesó en conocer las posiciones de los astros porque le indicaban cuándo arar, sembrar, e incluso cómo guiarse en sus viajes por tierra y por mar. Las primeras civilizaciones que se dedicaron a una observación intensa y sistemática del cielo fueron la babilónica y la egipcia, aunque no lograron elaborar una astronomía propiamente dicha. Fueron los griegos los primeros en establecer un modelo

astronómico, que logró perdurar durante unos dos mil años y que consideraba la Tierra inmóvil en el

centro del universo. Posteriormente, Nicolás Copérnico propuso un nuevo modelo, defendido luego por Galileo Galilei, en el que la Tierra se desplazaba alrededor del Sol central, mientras que Johannes Kepler logró establecer que las órbitas de los planetas son elipses con el Sol en uno de sus focos. Finalmente, Isaac Newton logró explicar los movimientos de los cuerpos en la Tierra y los de los astros en el sistema planetario mediante un pequeño conjunto de leyes (su famosa Ley de Gravitación Universal y sus Leyes de Movimiento), que unificaron desde entonces todo el universo.

Las primeras respuestas sobre la naturaleza del universo

¿Qué es el universo? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cómo surgió? ¿Cuál es la razón de su existencia? ¿Qué lugar ocupa la humanidad en esta inmensidad? Sin duda, estas son algunas de las preguntas que el hombre intenta responder desde tiempos inmemoriales.

Las inquietudes sobre el universo no han sido, ni son, solamente científicas. Las respuestas de la ciencia tampoco son independientes de la concepción histórica, social, cultural y religiosa. Cada sociedad construye una imagen propia del mundo. Estas visiones se expresan en ramas del saber tan dispares como la Literatura, la Filosofía, la Música, la Pintura, la Religión y las Ciencias de la Naturaleza. En las siguientes páginas se presenta la construcción de distintos conceptos astronómicos a lo largo de unos dos milenios.

Inicialmente, las respuestas sobre la naturaleza del universo fueron míticas: Ra, el dios Sol, abrió sus dos ojos y proyectó luz sobre Egipto y separó la noche del día. Los dioses salieron de su boca y la humanidad de sus ojos. Todas las cosas nacieron de él (Cosmogonía egipcia de 300 a.C.).

Esta visión también se dio, muy posteriormente, en las culturas originarias de América:

Y dijeron los Progenitores, los Creadores y Formadores, que se llaman Tepeu y Gucumatz: Ha llegado el tiempo del amanecer, de terminar la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar, y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados; que aparezca el hombre, la humanidad, sobre la superficie de la tierra. Así dijeron. Se juntaron, llegaron y celebraron consejo en la oscuridad y en la noche; luego buscaron y discutieron, y aquí reflexionaron y pensaron. De esta manera salieron a luz claramente sus decisiones y encontraron y descubrieron lo que debía entrar en la carne del hombre. Poco faltaba para que el Sol, la Luna y las estrellas aparecieran sobre los Creadores y Formadores

(Popol Vuh. Libro sagrado de los mayas)

Modelos cosmológicos

La cosmología griega

La imagen que la ciencia actual tiene del universo posee unos pocos siglos de existencia, e incluso menos de un siglo en muchos aspectos. Hasta mediados del siglo XVI, el universo fue considerado como un cosmos, es decir, como una unidad ordenada donde cada elemento, incluyendo al hombre, ocupa el lugar que le corresponde.

Los babilonios y los egipcios fueron los primeros en realizar observaciones metódicas y sistemáticas del cielo. A lo largo de los siglos acumularon gran cantidad de datos, e incluso llegaron a realizar predicciones sobre los cambios celestes, como la posición de la Luna a lo largo del año y los eclipses. A pesar de ello, fueron los griegos los primeros que, aprovechando muchas de las observaciones de sus predecesores, lograron construir modelos del universo que describieran los movimientos celestes, partiendo de causas naturales.

Aristóteles, quien vivió en Grecia en el siglo IV a.C., afirmaba que había dos tipos de movimiento

Aristóteles también sostuvo que la Tierra se hallaba en reposo en el centro del universo, porque era su lugar natural. Además, al igual que su maestro Platón, suponía que las órbitas de los cuerpos celestes debían ser necesariamente circulares dado que los círculos no tienen principio ni fin y, por lo tanto, representan la eternidad y la inmutabilidad, mientras que su forma equidistante del centro representa la ausencia de cambios y la perfección. Estas ideas resultaron coherentes con las percepciones diarias: el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas parecen moverse alrededor de la Tierra; y además, no parece que la Tierra se moviera. Solo en la Tierra existe la mutabilidad y la imperfección.

En la cosmovisión aristotélica, las leyes de movimiento celeste eran diferentes a las de los movimientos en la Tierra. Surge entonces una separación entre el mundo terrestre y el mundo de los astros. Sin embargo, ambas regiones son necesarias en su concepción del cosmos, puesto que cada una de ellas tiene una finalidad específica. Recién con Isaac Newton, unos 2000 años más tarde, el universo sería reunificado bajo las mismas leyes.

A pesar de las ideas aristotélicas, hubo griegos como Filolao e Hicetas que plantearon que la Tierra se movía. Incluso Aristarco de Samos fue acusado de impío por sus ideas heliocéntricas, que resultaron insostenibles en aquella época porque parecían contradecirse con los hechos observados: el Sol parece moverse sobre nosotros y no advertimos el movimiento terrestre.

El modelo geocéntrico

La explicación del universo que finalmente se aceptó, se basó en algunas ideas de Platón, pero especialmente de Eudoxo, Calipo y Aristóteles, cuya autoridad llegó a ser inobjetable con el tiempo. El modelo, llamado geocéntrico (Geo = Tierra), se puede resumir en las siguientes ideas:

- La Tierra es esférica y está inmóvil (geoestatismo).

- La Tierra se encuentra en el centro del universo (geocentrismo).

- La Tierra está rodeada por esferas que transportan a los planetas, a la Luna, al Sol y a las estrellas.

- La esfera más lejana es la de las estrellas que se encuentran fijas.

- Los movimientos de los astros son circulares y uniformes.

A pesar de su aceptación, el modelo, no podía explicar correctamente un conjunto de fenómenos. Entre ellos, por qué en algunas épocas del año los planetas brillaban más que en otras, ni por qué el tamaño de los planetas variaba. Pero fundamentalmente no logró resolver el problema de la retrogradación de los planetas. Aristóteles y sus discípulos intentaron encontrar las soluciones a estos inconvenientes, pero no lo consiguieron.

Con el tiempo, la Astronomía se fue transformando en una ciencia cuyo objetivo consistía en encontrar un modelo que describiera el movimiento celeste en forma más precisa, pero respetando los postulados del modelo geocéntrico. Hacia la mitad del siglo II, en su libro Almagesto el alejandrino Claudio Ptolomeo, propuso un sistema astronómico en el cual la Tierra, según los postulados de sus antecesores, estaba inmóvil en el centro del universo y los planetas se trasladaban alrededor del Sol describiendo epiciclos.

Un epiciclo es la trayectoria circular de un punto alrededor de un centro móvil que, a su vez, sigue otra trayectoria circular llamada deferente

El modelo ptolemaico consiguió explicar y predecir con más precisión el movimiento de los astros, y el cambio de tamaño y brillo en los planetas, pues cuando el planeta se halla en la parte exterior del epiciclo parece mas pequeño (al estar más alejado de la Tierra), y cuando está en la parte interna parece más grande. Sin embargo seguía manteniendo imprecisiones menores con respecto al movimiento de los astros, por lo cual cada vez se agregaban más epiciclos. A pesar de estas insuficiencias, el modelo de Ptolomeo explicaba satisfactoriamente muchos fenómenos, siendo por ello preferible a otros. Ésta es una de las razones que le permitió perdurar por más de 1000 años, hasta que en 1514, el sacerdote y astrónomo Nicolás Copérnico propuso otro modelo más simple.

El modelo heliocéntrico

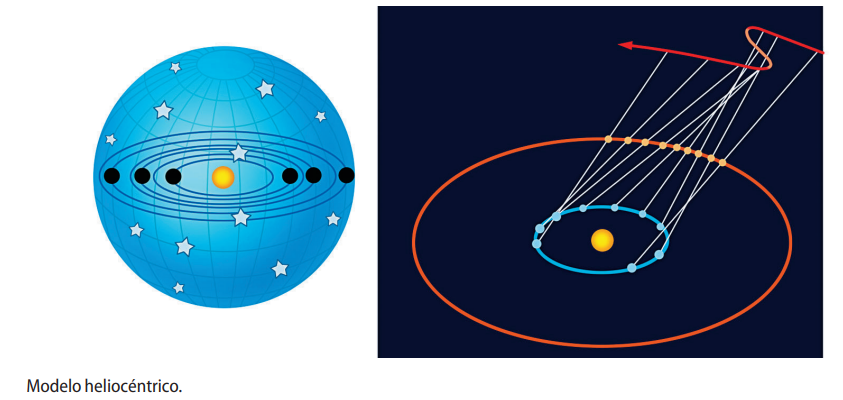

Unos 2000 años después de la muerte de Aristóteles, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico presentó un nuevo modelo del universo. A partir de la lectura de los antiguos griegos, propuso que el Sol se encuentra en el centro del Universo, mientras que la Tierra y el resto de los planetas se trasladan a su alrededor. Este modelo heliocéntrico (Helios = Sol) se oponía a las ideas de sus contemporáneos, que continuaban siendo aristotélicas o geocéntricas y, que muchos consideraban irrefutables e indiscutibles.

El modelo heliocéntrico tiene las siguientes características fundamentales.

- La Tierra es un planeta.

- El Sol se encuentra en el centro del universo (heliocentrismo).

- Los planetas, con las esferas que los transportan, giran alrededor del Sol en el orden siguiente: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno.

- La Luna gira alrededor de la Tierra.

- La esfera de las estrellas consideradas fijas se encuentra inmóvil.

- Los movimientos de los astros siguen postulándose como circulares y uniformes, como sostenía el modelo anterior.

- Se continúa considerando la existencia de los epiciclos para dar coherencia a la teoría

El italiano Galileo Galilei, en el siglo XVII, adoptó y defendió el modelo copernicano. En 1609, perfeccionó el telescopio que había sido recientemente inventado en la actual Holanda. Mediante uno que construyó él mismo, exploró el cielo, observó los cráteres de la Luna y descubrió cuatro satélites de Júpiter. Sin embargo, el sistema copernicano debió afrontar grandes discusiones entre defensores y opositores antes de ser aceptado.

El enfrentamiento de modelos rivales, como los de Copérnico y Aristóteles, fue frecuente a lo largo de la historia de la ciencia. Decidir entre uno y otro no dependía exclusivamente de las observaciones, sino también de los supuestos ideológicos de cada científico, de la comunidad de científicos y de la sociedad en general. La defensa del sistema geocéntrico no se basaba simplemente en lo que se percibía con los sentidos. También se defendía una manera de entender al mundo. Para la cultura de su época, una Tierra en el centro del universo significaba que el hombre era la criatura más importante del cosmos. Los supuestos movimientos circulares y uniformes de los astros, sin principio ni fin, expresaban la perfección de los cielos, en contraposición con el mundo imperfecto de los seres humanos. Abandonar el sistema geocéntrico implicaba, en algún sentido, sacar al hombre su primacía en el mundo. Indudablemente, una tarea nada fácil de realizar

Primera Ley de Kepler

Copérnico y Galileo supusieron que las órbitas planetarias eran circulares, mientras que el Sol se ubicaba en el centro de dichas circunferencias concéntricas. Johannes Kepler (1571–1630), contemporáneo de Galileo, cuando revisaba personalmente las anotaciones de las posiciones de los astros efectuadas durante muchos años por su maestro, el astrónomo danés Tycho Brahe (1546–1601), notó que la órbita de Marte no era una circunferencia perfecta, sino que se parecía ligeramente a un óvalo. Se presentaban entonces dos posibilidades básicas: o bien había errores en los datos, o bien las órbitas no eran circulares. Kepler, que conocía cuán meticuloso y preciso era su maestro, luego de largo tiempo de revisión de los datos que éste había obtenido a simple vista (todavía no existía el telescopio, que fue inventado siete años después de la muerte de Tycho Brahe) se decidió por la segunda opción. Esto lo llevó a formular una hipótesis que se conoce como la Primera Ley de Kepler:

Las órbitas de los planetas son elípticas y el Sol se encuentra en uno de los focos de

dichas elipses.

El postulado de la circularidad de las órbitas de los planetas tenía una historia de unos 2000 años. El abandono de esta idea por parte de Kepler no fue una decisión tomada de un día para el otro, sino que le llevó mucho tiempo de dudas, hipótesis, cálculos y revisión de los datos observacionales de Brahe. Sin embargo, pasados algunos años, esta nueva hipótesis fue aceptada por la comunidad científica. Así, el Sol dejó de ocupar el punto central del sistema solar, de la misma manera que con Copérnico la Tierra había sido desplazada de dicho lugar. El hombre no se encontraba en el centro del universo. El Sol, expresión de la luz divina, tampoco.

La excentricidad de las órbitas

Se llama excentricidad, e, de una elipse a un número entre 0 y 1 que indica en qué grado esta figura difiere de una circunferencia. Si la excentricidad es cero, entonces la elipse coincide con la circunferencia y cuanto más cercano a 1 es el valor, entonces más alargada es la elipse.

Las órbitas planetarias son muy poco excéntricas. Si bien son elipses, son aproximadamente circulares. La excesiva forma elíptica de las órbitas planetarias en las ilustraciones que se observan habitualmente en libros y revistas pretenden hacer hincapié precisamente en las formas elípticas y no en qué grado lo son.

La excentricidad de la órbita terrestre es menor que 0,02, lo cual expresa que su forma es casi indistinguible de una circunferencia. La excentricidad de la órbita de Marte es casi 5 veces mayor que la de la Tierra, siendo la diferencia entre el diámetro mayor y el diámetro menor de 0,005. En cambio, la excentricidad de la órbita del cometa Halley es 0,97.

(Podés descargar el el material en PDF haciendo click acá)